|

L' AMBIENTE

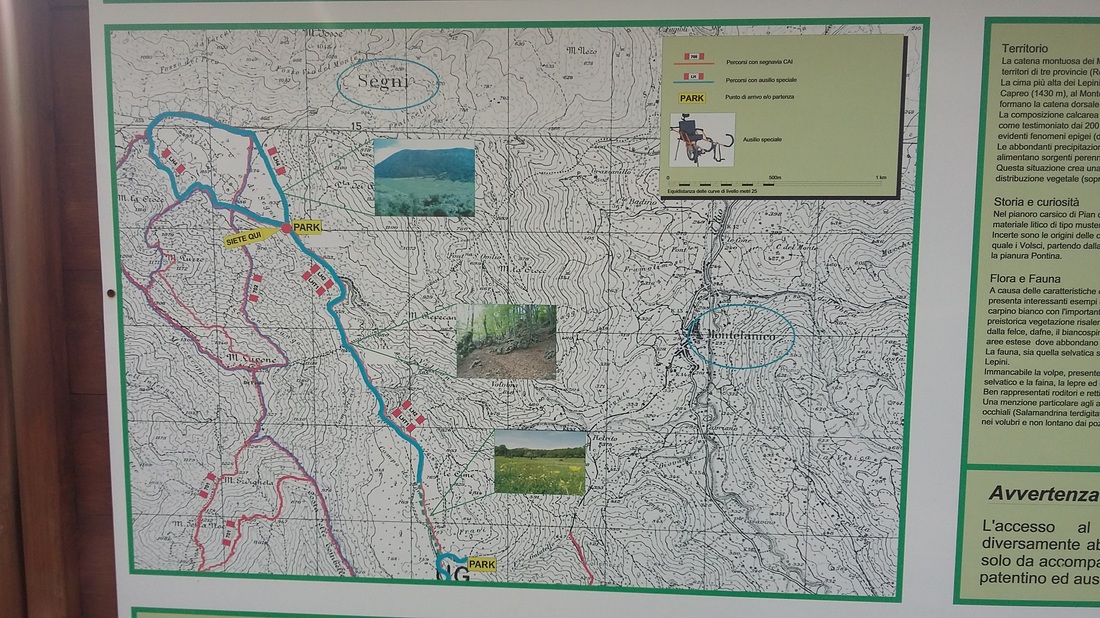

Segni si trova all’interno del Comprensorio naturalistico dei Monti Lepini, su di un contrafforte del versante della Valle del Sacco, e offre numerose possibilità di escursioni verso il pianoro carsico di “Campo di Segni” e da lì verso la cima di Monte Lupone (video) con i suoi 1386 metri sul livello del mare. Da questa cime si apre uno spettacolo mozzafiato e si scopre la pianura pontina. Nelle belle e limpide giornate , verso sud, l’occhio arriva al mare e si avverte la sensazione di stare sull’albero maestro di una immensa nave, pronti ad avvistare l’orizzonte. Dal lato Nord-Est, se la giornata è tersa si possono vedere le montagne del Gran Sasso. Incamminandosi lungo i percorsi già utilizzati dai pastori ed osservando la natura, si avvertono sensazioni eccezionali, squisitamente spirituali e non è raro incontrare la popolosa fauna che, a ogni nostro piè sospinto, echeggia riverberando suoni e rumori tipici degli animali presenti in questo territorio: Tasso, Puzzola, Volpe, Riccio, Istrice , Lepre, Faina, Donnola, Lontra e anche se rarissimo, il Gatto Selvatico. Non possono mancare i numerosissimi cinghiali e il Daino. Tra gli uccelli meritano particolare attenzione il Capovaccaio un tipico avvoltoio, l'Aquila Reale, la Poiana, lo Sparviero, il Corvo Imperiale, il Falco Pellegrino, il Gufo Reale, il Nibbio, il Gheppio, il Barbagianni, il Gufo Comune, la Civetta, la Taccola, la Ghiandaia, la Gazza, oltre alla Rondine Montana, varie specie di Cince, la Capinera, il Rigogolo, la Cutrettola, le Averle e l'Upupa Negli ambienti fluviali e presso le sorgenti e stagni di raccolta delle acque possiamo incontrare il Martin Pescatore, la Gallinella d'Acqua, la Beccaccia, il Pendolino e molti altri ancora. Il territorio segnino esteso su di una superficie di 6103 ettari con posizione altimetrica dell'abitato di 670 mt , può essere ripartito in tre zone: La prima zona -Piana- è costituita dalla pianura, un tempo coltivata dagli abitanti, che scendevano a valle e alla sera rincasavano, attraverso lunghi "tratturi" adagiati lungo le coste montane. Oggi, dopo la Seconda Guerra mondiale, la valle è stata spartita in tanti piccoli appezzamenti e venduti agli sfollati della limitrofa provincia frusinate i quali vi si sono stabilmente insediati. Vista dall'alto la valle non appare più frazionata in tanti piccoli appezzamenti di vari colori a seconda delle stagioni, qui i segnini coltivavano grano, erba medica, trifoglio e altro, ora il panorama offre una vista completamente diversa e la gradazione del verde degli ortaggi è intervallata dal bianco scuro delle case, dalle arterie asfaltate e dai capannoni industriali. Di tanto in tanto si eleva un ciuffo di alberi che lascia respirare un pò l'ambiente. La valle segnina che si estende per circa duemila ettari, è attraversata dal fiume Sacco che si snoda evidenziando le colline, quasi allineandosi con l'autostrada del Sole e la ferrovia Roma-Cassino; La seconda zona -Pedemontana- si estende intorno ai quattro monti che innalzandosi fino ai 700 metri formano un pianoro su cui in parte è adagiata la città. Essi costituiscono la base per vette sempre più alte fino a raggiungere monte Lupone che con i suoi 1400 metri è la cima più elevata dei monti Lepini nel territorio di Segni. Da qui balze collinari, declivi montani, canaloni che scendono a valle configurano la fisionomia dei singoli monti che offrono uno spettacolo a tratti panoramico di impareggiabile bellezza e presentano una nutrita fauna di cui parleremo più avanti. Ad occidente, a confine con Colleferro, sorge il monte Traiano sulla cui cima si trovano i resti del castello di Vicoli raggiunto ormai dalle cave di pietra calcarea. Sul versante nord-est del monte si snoda la via che da Segni scende a Colleferro, detta Traiana dal nome dell'imperatore romano che la allargò rendendola più agevole. Al centro verso est sta monte S.Pietro o monte Lepino sul quale è costruita Segni. Il semicerchio è costeggiato in basso dalla strada Carpinetana che dall'inizio di via Traiana raggiunge Carpineto Romano. Dei quattro monti questo è il più massiccio,solcato ad occidente da via della Mola e separato dal Traiano da un canalone, che scendendo a valle scava un solco profondo, divaricando sempre più la distanza tra i due monti. Dall'altra parte il monte Lepino costeggia via dell'Arco, dirimpettaio del monte Campazzano, che in parte carrozzabile raggiunge dopo un paio di tornanti la Carpinetana a confine con Gavignano. Tra i due monti digrada a valle il Fosso Scuro mentre sul lato di Campazzano si diparte la mulattiera di via del Pozzo che con una graduale discesa raggiunge la contrada Le Cerreta e successivamente, quasi nel piano, S. Nicola. Dalla parte più assolata del monte Campazzano si snoda la strada asfaltata che si diparte in due tronconi di cui uno scende verso la contrada le Cerreta fin sulla Carpinetana a confine con Gavignano, mentre l'altra attraversa la contrada di S. Nicola prima di raggiungere la Carpinetana e Montelanico. Di fronte monte Campazzano si erge monte Nero, dove nell'ultima guerra hanno trovato rifugio molti abitanti; oggi, attraverso via delle Scalelle, che scorre a ridosso di Maria Ritorna e poi S.Termine, si giunge sul monte che domina a est la valle che si incunea tra i monti di Gorga e monte Nero, mentre a sud, seguendo i canaloni, con tutta la sua possenza su Montelanico. A sud-ovest il prolungamento dei monti Lepino, Traiano e monte Nero ci connette direttamente con la strada che porta a Roccamassima, attraversando zone di maggior prestigio per la coltivazione del Marrone segnino, oltre che essere il punto di partenza per le numerose escursioni che gradatamente ci portano fino a Monte Lupone. Nella parte appena sotto la zona pedemontana è coltivato l'ulivo. Sono molte le contrade contrassegnate con un nome, situate lungo le vie maestre che tagliano i fianchi dei monti per scendere a valle ricongiungendosi con le strade provinciali e nazionali. Spesso gli oliveti si estendono al di sotto di quelle vie, per lo più carrozzabili, che si diramano in una fitta rete di tratturi e viottoli campestri in tutte le direzioni per raggiungere i piccoli appezzamenti di terreno. Vengono così determinate le contrade Pulcini e Cerreta, Belvedere e Santo Simone, Magnano e Santo Nicola, via Traversa e la Cisternola, tanto per citare le più note. Una volta gli oliveti occupavano 146 ettari del territorio segnino e producevano circa ottomila quintali di olive ricavandone milleseicento di olio: un liquido pregiato, raffinato e leggermente ambrato. Segni era uno dei primi paesi del Lazio per la quantità e la qualità dell'olio. Ma dopo l'ultima guerra i Segnini hanno venduto i terreni della pianura agli immigrati e disertato la coltivazione degli olivi. Oggi si producono non più di millecinquecento quintali di olive da cui si ricavano circa trecento quintali di olio. Non è raro infatti osservare lungo la fiancata dei monti grandi estensioni di olivi ridotti a macchia intricata da rovi, biancospini, cornioli. Infatti la popolazione, e non solo segnina, dedica alla lavorazione della campagna qualche ora del sabato e della domenica: è diventato un passatempo, un hobby simile alla caccia. La zona pedemontana si estende per circa mille ettari, al di sopra delle strade che da Segni scendono a valle e che rappresentano la zona limite al di sotto della quale è coltivato prevalentemente l'olivo. Questa particolarità si nota soprattutto lungo la strada che si dipana nei fianchi di monte Campazzano e monte Nero, nella parte a ridosso con la contrada di santo Nicola. Al di sopra il colore verde scuro della macchia di elcini, mista a corbezzoli contrasta con il cinerino dei sottostanti olivi. In Autunno è piacevole osservare, nel versante sud-est di monte Campazzano, grappoli di fiori color panna di corbezzolo con i frutti di color arancio chiaro tendenti al rosso che i Segnini chiamano "Cirasa Marine". Sui monti Campazzano e monte Nero in primavera la vegetazione è così rigogliosa che si riesce a districarsi con molta difficoltà, mentre da ottobre a marzo è possibile incamminarsi all'interno dei boschi alla ricerca delle molte varietà di funghi. La vegetazione è formata in prevalenza dal leccio, più rari il carpino, la quercia, l'ornello, il nocciolo e il loppio (acer campestris), il castagno e la roverella; La terza zona -Castagneti- è prevalentemente montana , dai 700 metri si innalza fino ai 1378 sul livello del mare e si estende per circa 3100 ettari. Fa parte della catena dei monti Lepini. La fascia leggermente in salita che precede la scalata ai contrafforti di monte Lupone, ricompresa tra i 600 e 700 metri, è ricoperta dai castagni. Questi sono concentrati nella zona verso Roccamasima, nelle zone della Brecciana, Castagna, la più bassa è Vallarini che tocca i 450 metri. La maggior superficie boschiva di Segni è occupata dal castagno. Si estende infatti per 1060 ettari pari al 40% di tutta la superficie arborea che è costituita da faggi e da carpini, da cerri e da lecci, da aceri e da querce oltre a qualità meno diffuse. L'intera superficie boschiva ricopre 2608 ettari, pari al 42,70 % di tutto il territorio comunale che, come detto, è di 6103 ettari, di cui il castagno ne occupa circa il 20 %. Segni, tra i comuni della XIII Comunità Montana , è quello che offre più superficie castanile seguito immediatamente dopo da Montelanico. Dei 1060 ettari della superficie castanile segnina, 1000 appartengono alla proprietà privata e 60 a quella comunale. Il castagno è un albero imponente, quello da frutto raggiunge da 10 a 15 metri d'altezza, il ceduo invece s'innalza fino a 30 metri E' una pianta di cui si utilizza tutto: il frutto, il legname, il riccio, le foglie. L'utilità del suo legname è attestato dai molti infissi delle abitazioni, dai portoni delle chiese, dai palazzi e le strutture portanti dei tetti. Ancora oggi si possono vedere le travature delle chiese con travi quadrate, robuste e lunghe fino a dieci metri. __________________________________________________ Il marrone segnino (La "Miniera di Segni")* Un po' di storia Già dal Medioevo e ancor prima ,i boschi segnini erano formati da castagni cedui mentre altri terreni erano coltivati a castagni da frutto, per lo più di proprietà privata.Nel 1582 gli Sforza stabilirono delle regole precise nel riordino dei terreni comunali e privati, per ricavare più profitti dal pascolo.dei maiali e altro bestiame nei castagneti. Secondo gli Statuti la tassa dovuta per il pascolo dei maiali nei boschi spettava alle casse della Comunità, mentre gli Sforza volevano tenerla per sé. Ne nacque una disputa vinta dai paesani che per sbeffeggiare il duca inventarono la Giostra del maialetto. Bisogna tuttavia riconoscere il merito agli Sforza, nel frattempo imparentatisi con i Conti di Segni, che introdussero il marrone con innesti provenienti dal monte Amiata. Da allora i nostri boschi di marroni producono frutti di ottima qualità paragonabile al marrone fiorentino, ricercato dall'industria dolciaria per le farine e i marron glacès. Fino a qualche anno fa la produzione di marroni era molto redditizia, producendo circa diecimila quintali l'anno di ottimo frutto. Ogni anno, la IV^ domenica di ottobre si celebra la Sagra del Marrone * Giacomo Benedetti in Cari Lepini Ed. XIII Comnità Montan dei Monti Lepini e Compagnia dei Lepini, 2006 |