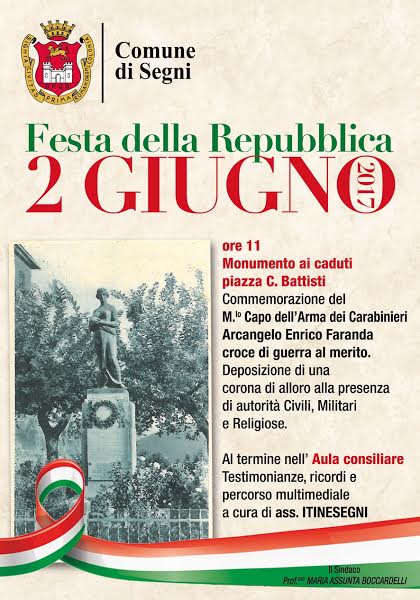

2 giugno 2017

Celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana

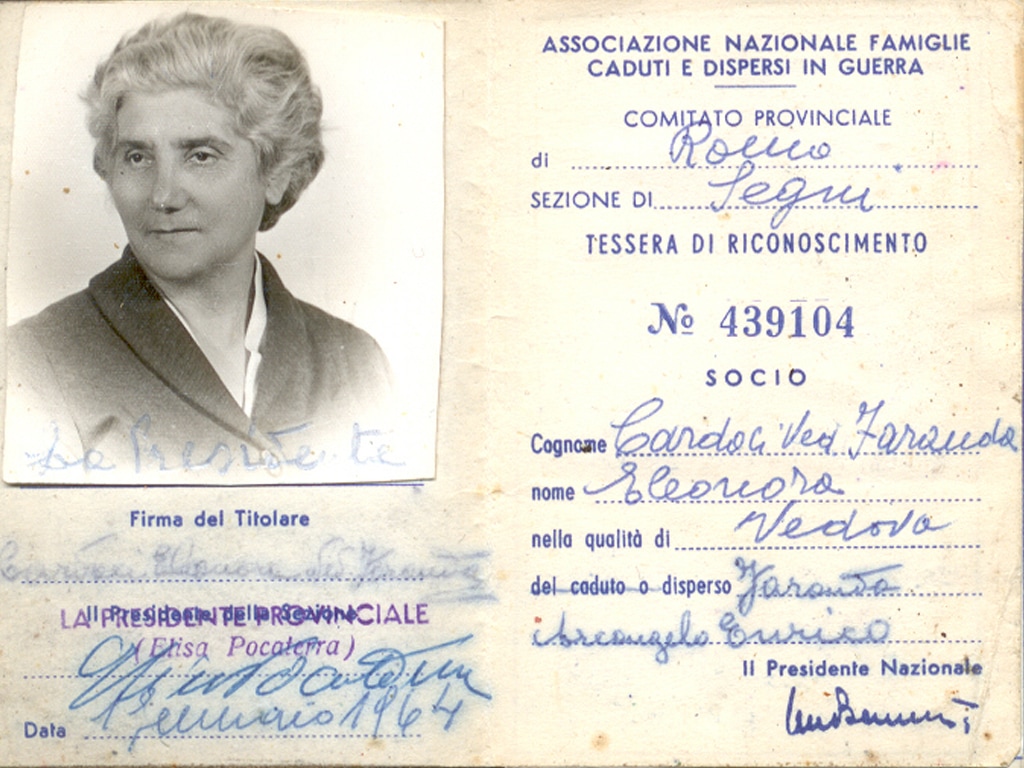

Commemorazione del M° Faranda Arcangelo Enrico

Celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana

Commemorazione del M° Faranda Arcangelo Enrico

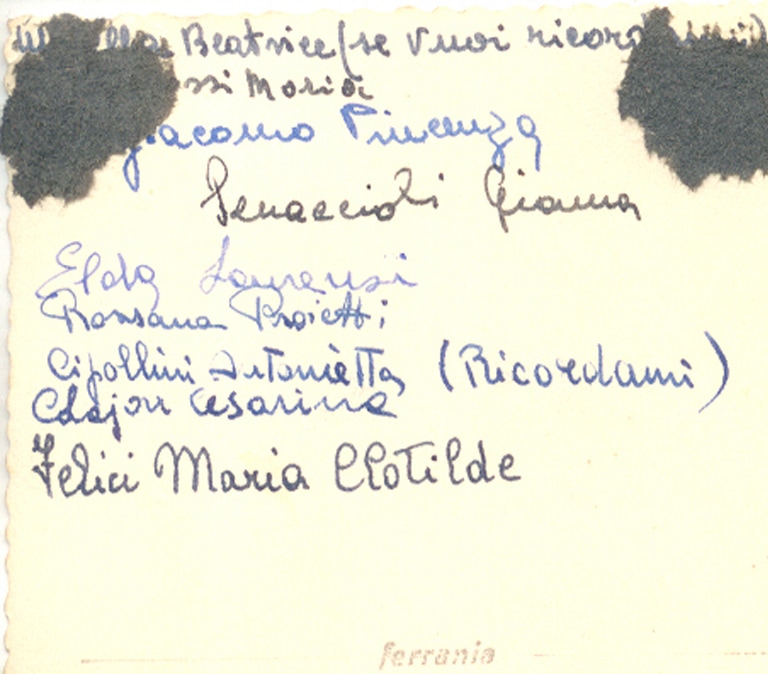

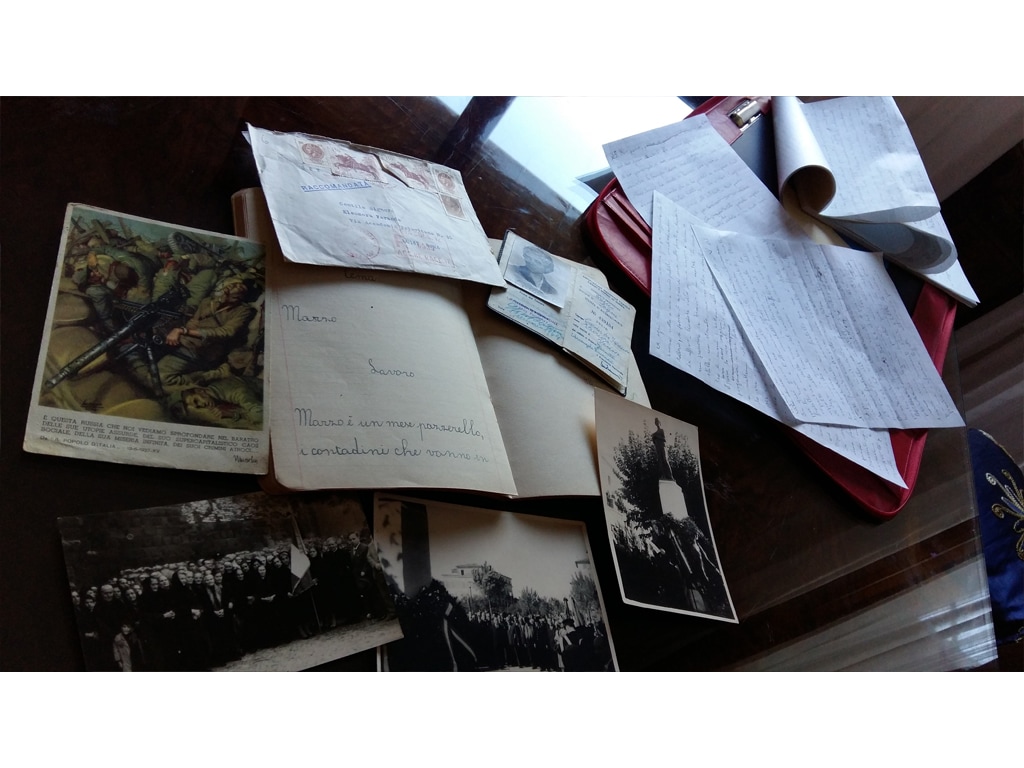

Ricordi

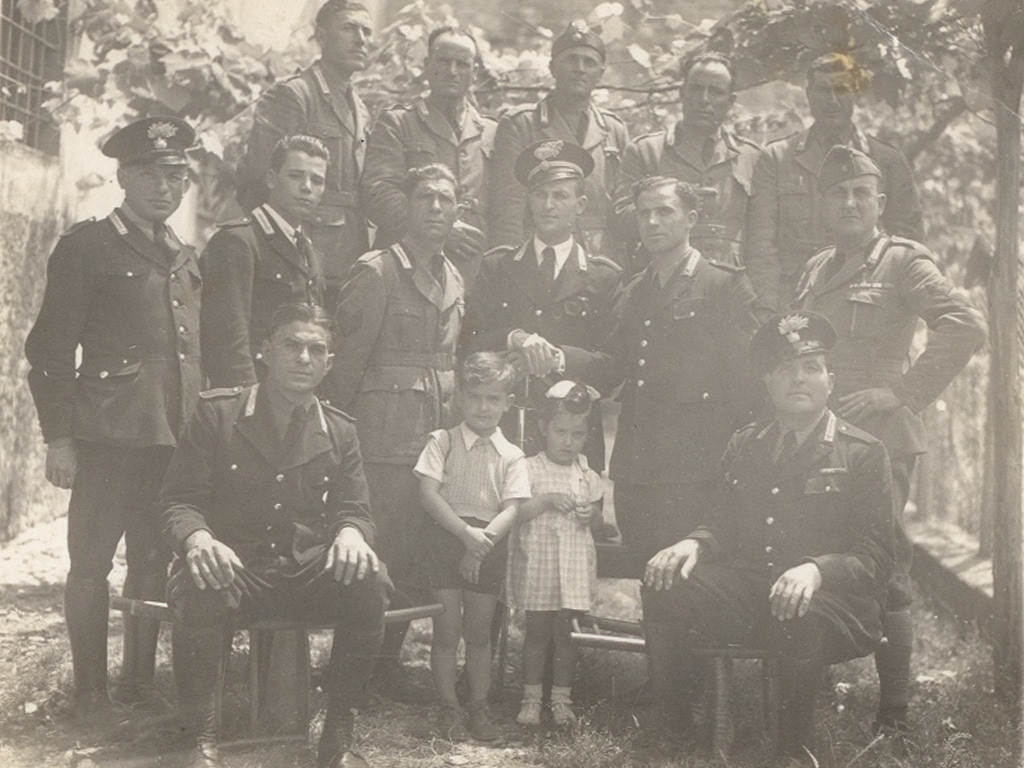

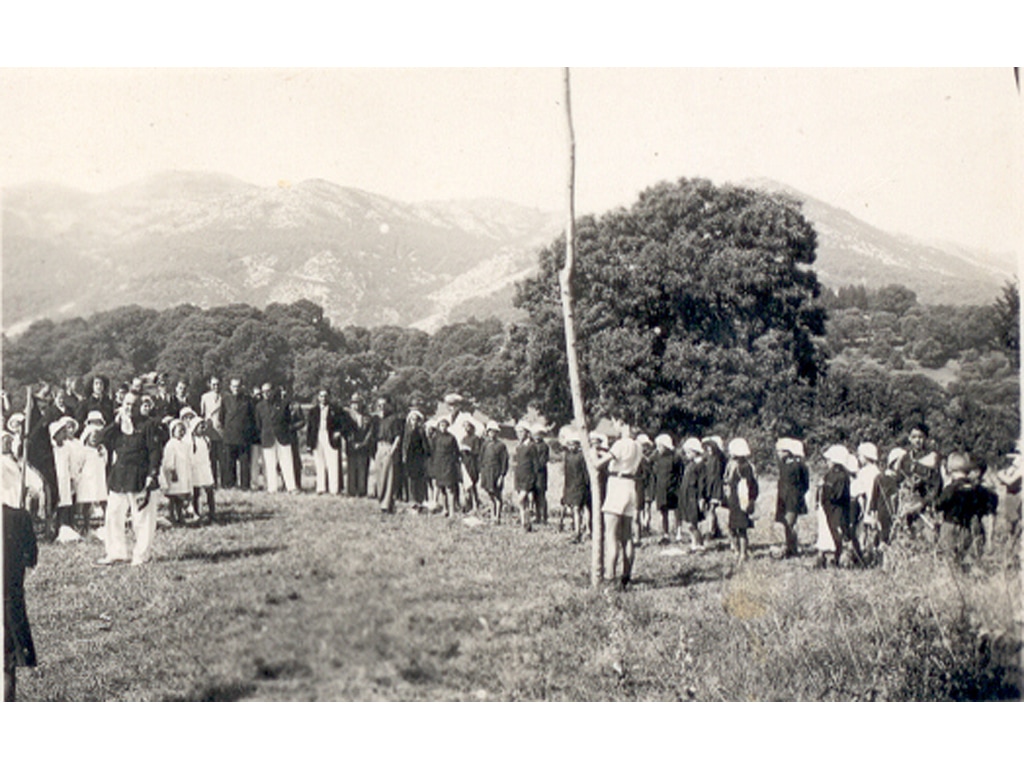

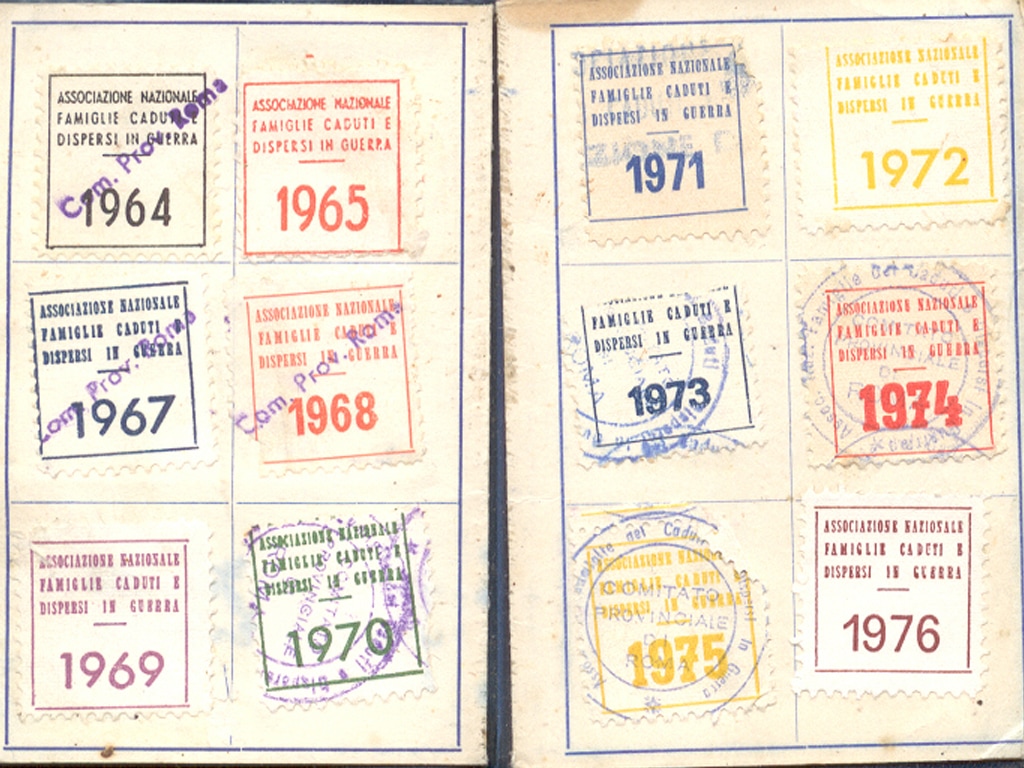

La sola cosa che ho invidiato e, che invidio è il rapporto padre figlio profondo e continuo nel tempo. Io, mio padre l’ho avuto solo per quattro anni, in quanto maresciallo maggiore dei Carabinieri, presso la stazione di Segni. E’ stato richiamato in sole due ore ed è partito per l’Albania con destinazione Scutari, portandosi via una gran parte di me, ma lasciandomi dolcissimi ricordi che ancora proteggo e in cui mi sono sempre rifugiata nei momenti più difficili, sperando in un suo ritorno. Ma non è tornato più, disperso dall’8 settembre 1944 in Albania, è sparito nel nulla. In Italia è ritornato solo il suo diario e nell’ultima pagina c’era scritto “nel grande caos, ho scelto di consegnarmi ai tedeschi, perché i miei figli non dovranno considerarmi un disertore”. “Povero papà”. Siamo rimasti senza sue notizie, ma la speranza di un suo ritorno ha accompagnato la mia fanciullezza. Ad ogni bussata alla porta, o l’arrivo del postino, mi faceva saltare il cuore in gola, ma un dolore profondo mi spingeva a sperare. Ad ogni delusione, i miei ricordi diventavano più profondi, più preziosi, perché mi davano la possibilità di far vivere mio padre dentro di me. Io ho vissuto nella caserma dei Carabinieri di Segni in Piazza Cesare Battisti, 9. La nostra abitazione si trovava al pianterreno, ed ogni sera mio padre scendeva dal suo ufficio per augurare a me e a mio fratello Antonio, la buona notte mordicchiandoci teneramente i talloni, facendoci il segno della Croce sulla fronte e tornava in ufficio. Qualche volta, se non riuscivo a dormire mi prendeva in braccio e mi cantava ”Tu scendi dalle stelle”. Era stonato, ma io ero felice e crollavo, tenendo tra le mie mani i bottoni della giacca della sua divisa. Come erano importanti! Spesso la sera uscivo con mio padre che, piegandosi in due, faceva in modo che io riuscissi a mettermi sottobraccio perché diceva che “io ero la sua signorina” così facevamo un bella passeggiata per Via Nuova. All’epoca c’era la casa del Dott. Cipollini ed un’altra più piccola, proprio in curva, ed era anche la nostra strada, perché portavamo a spasso il nostro cagnolino Luana. Così papà ci poteva vedere dalla finestra del suo ufficio. In Via Nuova c’era anche un cinema che si chiamava Vittoria, era l’unica cosa che portava movimento e novità. Per noi andare al cinema era un premio e cercavamo, io e mio fratello, di meritarcelo in tutti i modi. Ricordo di aver visto i primi cartoni animati di Walt Disney: Pinocchio e Cenerentola. Che sensazioni gioiose! Forse perché c’era con noi nostro padre? Galeotto fu il film Pinocchio, perché nostro padre cominciò a ripeterci: “non dite bugie, perché altrimenti cresce il naso anche a voi”. E noi spesso controllavamo se il naso avesse subito delle trasformazioni. Nostro padre, nei giorni antecedenti la partenza per l’Albania, si era preoccupato di raccomandarci alle nostre amicizie, famiglie Falasca, Caratelli ed altre. Ma nello stesso tempo ha cercato di lasciarci casa piena di risorse alimentari. Ricordo anche che ci ha portato a comprare molte scarpe al negozio F.lli Sposi; essi avevano il negozio in Piazza Santa Maria vicino la Cattedrale. Nostro padre ha fatto l’impossibile per proteggerci perché sapeva benissimo in quale realtà lui andava e in quale nuova triste situazione ci lasciava. Finisce l’incantesimo e nostro padre deve partire. E’ arrivato il maledetto giorno. Un’amica di nostra madre, la signora Clelia, mi accompagna a scuola (all’ epoca le scuole si trovavano allo stesso posto di oggi, solamente le entrate erano differenziate per i maschi e le femmine). Ricordo che mentre percorrevo la strada dalla caserma alla scuola, vedevo la corriera rossa che appariva e scompariva dalle curve ed io mi illudevo che fosse ritornata indietro riportandomi indietro il nostro adorato papà. Sono arrivata a scuola con il grande fiocco azzurro sul grembiule bianco bagnato dalle mie lacrime silenziose, disperate, perché forse avevo già la sensazione di non vedere più mio padre. Dopo la partenza di mio padre siamo rimasti in caserma e precedentemente siamo stai affidati alla famiglia Vari la quale abitava in Via Porta Saracena, perché uno dei tre fratelli era l’amico di mio fratello Antonio. Durante gli allarmi aerei suonavano le sirene e loro venivano a prenderci per correre a Scroccarocco. Uno dei fratelli, Guglielmo, mi portava sulle sue spalle, ma io per la paura me la facevo sotto. Il nostro rifugio era il castagneto con un casolare; lì c’era un uomo il quale era considerato lo “scemo del paese” soprannominato “Ginonco” e ci conservava sempre due balle di fieno, dove mia madre stendeva la sua pelliccia e ci faceva sdraiare. Nel 1944 cambiammo casa e ci trasferimmo in Via Roma. Al secondo piano di questa abitazione risiedeva una parte del comando della Gehring. Mio fratello all’epoca aveva 9 anni e conosceva in parte la lingua tedesca, in quanto aveva frequentato l’asilo e parte delle elementari dalle suore di San Giovanni Antida con una suora tedesca “Suor Consiglia”. Per la sua conoscenza della lingua straniera fece amicizia con un capitano tedesco. Quasi tutte le sere mio fratello andava a trovare il capitano perché invitato, in quanto gli ricordava il figlio. Gli venivano offerti dei dolciumi che mio fratello in parte se li mangiava e in parte li nascondeva all’interno del suo giubbotto. Quando ritornava a casa, mi chiamava subito e mi diceva: “Corri Ciccetta, guarda il tuo fratellino cosa ti ha portato?”. Felicemente mangiavamo prelibatezze che in quel tempo nessuno si sognava. Così la notte passava velocemente, abbracciati, perché Ninì (diminutivo del nome di mio fratello Antonio) diceva di essere l’uomo di casa che mi proteggeva e che non dovevo avere paura dei continui allarmi per i bombardamenti e della guerra. La sofferenza per la partenza di mio padre era diventata più sopportabile, ma anche questo finisce il 07/03/1944 alle ore 14:30 circa. A Segni ci chiamavano “La Trinità”, perché mia madre ci seguiva sempre e, durante le ore di lezione, ci aspettava all’interno della scuola. Ma quel maledetto 7 marzo io avevo la febbre a 40°; mio fratello Ninì doveva andare a catechismo presso la chiesa di Santa Lucia da Don Antonio. Non voleva mancare alle lezioni e dopo vari rifiuti da parte di mia madre ottenne il permesso di andare da solo. Ninì mi ha salutato con un bacio dicendomi: “ torno presto e poi giochiamo”. Tre bombe, morti decine e decine di giovani nel Bar Olivo, perché si erano rifugiati per salvarsi. Sono passati pochissimi minuti, la mia casa trema. Il primo boato, la corsa in cantina. Ninì, Ninì, Ninì, l’urlo disumano di mia madre! Io tremando rispondo: “Corri corri, Ninì è morto!”. Mia madre mi lascia in cantina ed esce per andare a trovare mio fratello; rimango con delle persone amiche, grande confusione, rincorrersi di notizie; tra queste trapela che la chiesa di Santa Lucia era stata bombardata. Ho sperato che mio fratello non fosse ancora arrivato in chiesa, ma la realtà era ben diversa. Sensazione quanto mai errata, mia madre era corsa nella chiesa di Santa Lucia alla ricerca di Ninì, in un angolo trova il cappotto di mio fratello, lo solleva, sperando che lo avesse abbandonato per fuggire, ma dentro c’era mio fratello con la nuca “rovinata”. Mia madre lo solleva ed ha la sensazione che l’abbracci. Disperatamente lo prende in braccio e corre verso l’ospedale delle Suore Ospedaliere “Cappellòne”, ma non c’è nulla da fare. Mia madre come impazzita prende nuovamente in braccio mio fratello e lo riporta a casa dove lo pulisce, lo veste e lo veglia sempre da sola tutta la notte. A Segni non c’era più nessuno, tutti erano scappati nelle campagne, perché avevano il timore che si ripetessero i bombardamenti in quanto a Pianillo c’era la contraerea tedesca. Non so come ma, passato il pauroso momento mi sono ritrovata nella villa del Dott. Cipollini insieme ad altri sfollati. Mia madre non c’era, sono rimasta sola credo per due giorni, avevo la sensazione che fossi stata trascurata e che mio fratello fosse più importante di me. Finalmente arriva una ragazza e mi dice che mio fratello mi aspettava a casa perché aveva un braccio rotto. Sono finalmente più calma! Per fare presto, insieme alla ragazza non percorriamo la normale strada, ma ci arrampichiamo per un sentiero scosceso verso Segni. Arrivata a casa urlo: “Mamma? Ninì? Dove siete?”. Apro la porta della cucina, nulla, nella camera da letto, silenzio, nel bagno lenzuola sporche di sangue; tremando vado in sala da pranzo e trovo mio fratello disteso sul tavolo vestito da aviatore (doveva essere il vestito della Prima Comunione), con la testa fasciata; rimango impietrita. Mia madre non era più lei, aveva i capelli imbiancati, mi invita a baciare mio fratello, ma io non voglio, anzi, abbraccio mia madre talmente forte da poterla stozzare. Improvvisamente si sente un rumore di motocicletta. Si ferma. Grande terrore in un Segni deserta, si apre la porta, entra un capitano tedesco, rimane sull’attenti per molto tempo, io lo guardo e vedo sulle sue guance le lacrime. Poi silenziosamente va via; era venuto dal fronte di Cassino per salutare il suo “piccolo grande” amico. Ritorno da sola alla villa del Dott. Cipollini dove rimango altri giorni. Non ricordo come, ma una mattina mi sono trovata nella chiesetta del cimitero di Segni; lì c’era mia madre vicino la bara di mio fratello, lo aveva vegliato da sola per un giorno e una notte. In qui giorni era molto difficile reperire il materiale per le bare e lo zinco era introvabile. Mio fratello ed un suo amichetto di nome Alfonso hanno avuto la bara completa. Mio fratello e Alfonso sono stati seppelliti nella tomba del Cardinale Felici nel cimitero di Segni, in quanto mia madre e la madre di Alfonso (sorella del Cardinale Felici) erano amiche. La sepoltura di mio fratello per me è stata altamente traumatizzante e mi è molto difficile assistere ad un rito funebre. Ancora una volta sono costretta a rimanere da sola, mia madre dentro la camera mortuaria a completare il distacco da mio fratello ed io fuori al cancello a sentire il rumore del martello sui chiodi del coperchio della bara. Quanto è imponderabile il destino di ognuno di noi! Quanto è stato inaspettato il bombardamento su Segni! Il 7 marzo era un giorno di sole e molti ragazzi avevano l’abitudine di trovarsi davanti al Bar Olivo all’inizio di Corso Vittorio Emanuele per trascorrere serenamente il pomeriggio. Fra questi giovani c’era Orlando, non era un abitudinario frequentatore, si trovava lì perché in licenza premio. Era un militare, forse era felice di ritrovare le vecchie amicizie. Ma è bastato il suono delle sirene, l’apparire nel cieli degli aerei; la bomba! La fine di molti giovani segnini! Anche in questo caso il destino si è mostrato in pieno nella sua immensa negatività. Segni prima del bombardamento rappresentava un’oasi di tranquillità, le montagne lo proteggevano, la strada di accesso al paese era unica, perché bombardare? Ancora circolano varie tesi: chi affermava che, essendoci stata a Pianillo una piccola parte della contraerea tedesca, gli aerei americani volevano distruggerla; altri che le tre bombe erano state sganciate, per informazioni errate sulla dislocazione tedesca nel territorio segnino. Comunque nessuno poteva pensare ad un evento così crudele. Segni anche da mia madre era considerato un posto tranquillo tanto da non andare a Roma dove risiedeva la sorella dopo la partenza di mio padre. Diceva sempre: “Solo qui si è al sicuro!”. Quanto si sbagliava! Ancora un tiro mancino del destino. Perché accanirsi su persone innocenti con solo il torto di trovarsi in un posto sbagliato a un’ora sbagliata in una giornata di sole? Anche se a Segni non ci sono stati altri bombardamenti, si viveva sempre con il terrore di nuove incursioni aeree, perché a Colleferro c’era lo stabilimento che produceva armi. Ricordo che dopo il bombardamento ho vissuto ancora per una settimana nella villa del Dott. Cipollini, senza mia madre perché era impegnata a completare la sepoltura di mio fratello. All’improvviso ecco nuovamente gli aerei, tremavo moltissimo e mi sentivo sola e non protetta. Ma questa volta mia madre si è buttata dalla scarpata chiamandomi disperatamente e gridando: “Dio questa no, no, no, proteggila e salvala dalle bombe!”. Finalmente tra le braccia di mia madre ho smesso di tremare. Questa volta gli aerei bombardieri sono andati altrove a seminare morte, distruzione e dolore. In fondo tutto questo è frutto della malvagità umana e del desiderio di supremazia sugli altri. Se dovessi giudicare il male ricevuto sia dalle forze armate alleate e sia dalle forze armate tedesche, affermerei che entrambi hanno distrutto la mia infanzia, la mia famiglia e la mia vita. I tedeschi hanno disperso mio padre, le forze alleate hanno ucciso mio fratello lasciandomi nel cuore un vuoto profondo che non sarà mai colmato. Ma perché gli uomini si distruggono, perché si combattono, perché non si sopportano, perché non rimangono nei loro limiti? Ma che strano! Ho un flash! Mentre scrivo rivedo la scena di mio fratello morto adagiato sul tavolo; ecco, è lo stesso tavolo su cui sto scrivendo perché ho conservato i mobili appartenenti alla mia famiglia, arredando parte della mia attuale abitazione. In fondo questo tavolo rappresenta tutta la mia vita, non solo tristezza, ma anche momenti felici dell’evolversi della mia esistenza. Sarebbe stato splendido se avessi potuto festeggiare il ritorno di mio padre con mio fratello imbandendo questo tavolo. Dopo cinque giorni dal bombardamento sono venuti a Segni, a piedi da Colleferro due miei zii che, avendo avuto notizie del bombardamento, erano venuti a prenderci per portarci a Roma. E’ stata un’avventura raggiungere Roma. Segni era isolata; non esistevano più mezzi di trasporto. I 6 chilometri da Segni a Colleferro li abbiamo percorsi a piedi camminando. Lasciando alle nostre spalle Segni, i danni dei bombardamenti erano molto più evidenti; il paese non era più lo stesso, sembrava come fosse stata cancellata la sua identità storica. Lei, proprio lei che è stata il sito di molte epoche: La porta Saracena, San Pietro preromanica e le mura ciclopiche di Santo Stefano. Il destino in questo caso è stato benigno perché la realtà archeologica di Segni è tornata ad essere il simbolo di un paese evoluto fin dai tempi preistorici. Dal 1944 a 1948 lascio Segni, ma non i miei ricordi segnini perché per me rappresentano uno scrigno magico da cui posso trarre nei momenti tristi e belli la mia infanzia legata all’amore per mio padre e mio fratello. Nel 1948 ritorno a Segni perché mia madre non voleva stare lontano dalla tomba di mio fratello. Io la seguo, frequento la scuola delle suore Sacramentine e mi diplomo. Ricordo ancora i miei professori: Madame Cesarina preside; Madame Agnese matematica; Madame Domenica italiano; Madame Antonia disegno ed economia domestica; Don Antonio latino. Conservo di loro un buon ricordo. Questo è stato un buon periodo della mia pubertà perché sono stata circondata dal loro affetto protettivo. I compagni di mio fratello hanno fatto l’impossibile per non farmi sentire sola. Per questo mi sento ancora molto legata a Segni e, quando vado al cimitero a trovare mia madre e mio fratello, mi sento come non fossi mai andata via da qui; i ricordi affiorano e mi fanno sentire profondamente segnina. In fondo non è il luogo dove si nasce a dare l’appartenenza ad un sito, ma è ciò che di più coinvolge affettivamente. E Segni mi ha dato moltissimo. Per mia madre il ritorno a Segni è stato molto coinvolgente. Invece di rimanere chiusa nel suo dolore, ha fatto in modo di tenere vivo il ricordo delle persone che a causa della guerra e dei bombardamenti non c’erano più, fondando l’Associazione dei Caduti e Dispersi in guerra. Ricordo che a casa venivano molte persone per avere un aiuto, una raccomandazione, un sussidio. Mia madre tramite l’Associazione Nazionale faceva in modo di soddisfare le richieste e tramite la conoscenza dell’ Onorevole Giulio Andreotti, aiutava i giovani e gli orfani di guerra a trovare una sistemazione. Ma a mia madre mancava un ricordo duraturo dei caduti e così, tramite l’interessamento e l’aiuto di persone influenti e la partecipazione dell’Associazione Nazionale degli Orfani e Caduti in guerra, ha ottenuto la costruzione di una cappella nel cimitero di Segni dove si possono leggere tutti i nomi dei caduti, dispersi in guerra e dei morti nel bombardamento di Segni. La cappella è posta in fondo al cimitero e, quando mia madre era ancora viva, si celebrava il giorno dei morti la Santa Messa con la partecipazione delle autorità. Per me la cappella nel cimitero è il simbolo della tomba di mio padre, perché essendo disperso e non potendo avere una degna sepoltura, gli porto i fiori ugualmente e, salutandolo gli dico: “Ciao papà”. Ricordo ancora che mia madre per lungo tempo il giorno del 7 marzo, organizzava una commemorazione con tutti i segnini e le autorità presso i giardini “Jo Spassiggio” sito in Piazza Cesare Battisti dove c’è un monumento ai Caduti di tutte le guerre, istituendo così il “ Giorno del Ricordo”. Pensavo oramai il ricordo di mamma fosse finito nel tempo; invece quest’anno essendomi recata al cimitero di Segni dove c’è la tomba di mio fratello e di mia madre, incontrando alcune persone, ho scoperto che molti giovani e non giovani, si ricordavano di lei. Tra questi Camillo e Renata. Il ritorno nel passato, attraverso i ricordi, apre una strada che non ha fine, perché sono parte di noi stessi, della nostra interiorità spesso tenuta sepolta per timore di soffrire o per non godere più dei momenti felici, del trascorrere della nostra esistenza. Ma loro improvvisamente emergono, basta una parola, una musica, un profumo, un odore, un incontro, una conversazione, allora non si può fare a meno di ascoltarli, chiudere gli occhi, o scrivere, o raccontare ai nipoti, allora tutto diventa vivo. Alle volte servono anche a pensare positivamente o ad apprezzare ciò che la vita ti ha offerto; alle volte i ricordi hanno il potere di riconciliarti con te stesso e con gli altri. Se solo aprissimo i nostri cuori, potremmo trovare nei ricordi la migliore qualità dello spirito umano e attraverso questi, ognuno troverebbe il meglio di se. A me è accaduto questo, finalmente sono riuscita a ricordare, con dolore, ma con la certezza di aver avuto dalla vita molte occasioni per lottare, per difendermi, per temprare il mio carattere. Ricordo che odiavo sentirmi dire: ”E’ una povera orfana”, così ho fatto in modo di non essere compatita e di essere all’altezza della normalità. Così esso è diventato forte ed ho potuto affrontare tantissime difficoltà. Ora sono soddisfatta della mia vittoria, crescendo, maturando, invecchiando, ho scoperto di avere una marcia in più e, con ottimismo accetto ciò che il destino mi ha dato. Mentre scrivo, un dolcissimo ricordo bussa alla mia memoria: mio padre, spesso la domenica, si metteva in borghese e ci portava in un prato in discesa sotto la “Chiesa dei Cappuccini” (vicino al cimitero), facendoci ruzzolare nel prato. Lui era pronto ad accoglierci tra le sue braccia, divertendoci io e mio fratello, da matti. Che felicità! E’ strano pensarlo ora, ma quel ricordo ora mi fa capire che ho avuto un’occasione unica. Quanti bambini non hanno provato questo gioioso gioco, perché in orfanotrofio o in guerra? Ho giocato, anche se per breve tempo, con mio padre e mio fratello, quindi sono stata fortunata. Un odore, un sapore può portare indietro di tanto tempo. L’odore di ragù mi fa rivivere una scena simpatica e scherzosa. La domenica al ritorno dalla Messa, aspettavamo che mia madre andasse in camera a cambiarsi. Noi di nascosto andavamo in cucina, armati di pane per intingerlo nel ragù, con la complicità di mio padre. Mia madre trovava come sorpresa, il condimento dimezzato. Sono banalità, ma danno un quadro di una famiglia unita e serena. Ciò mi ha permesso di formare, a mia volta, una serenità tra le mura domestiche. Io adoro la divisa dei Carabinieri, ed ogni volta che ne vedo una, mi viene spontaneo dire: “Ciao papà”. Per me l’Arma dei Carabinieri rappresenta una seconda famiglia perché mio padre aveva l’abitudine di invitare a pranzo, durante le festività natalizie e pasquali, i Carabinieri che non erano andati a casa in licenza. Era molto bello stare tutti insieme, a noi sembravano tanti zii. Questo legame affettivo è rimasto anche dopo la partenza di mio padre; la mattina dell’ultimo Natale in caserma, io e mio fratello siamo stati invitati dai Carabinieri a scendere nella loro cucina e vicino al caminetto o stufa (non ricordo bene), abbiamo trovato: io una bambola e mio fratello un treno. Bene, la bambola la conservo ancora, in un cassetto come un tesoro, perché per me è il simbolo del profondo legame che unisce tutti gli appartenenti alla Benemerita. Durante gli anni trascorsi a Segni, i marescialli che sono succeduti a mio padre, sono stati sempre molto protettivi, tra questi ricordo il maresciallo Papa, perché durante il mio esame di maturità è venuto nel mio istituto “Le suore Sacramentine”, aspettando la fine degli esami orali, mi ha abbracciata dicendomi: “Questo è per il tuo papà”. Come faccio a non amare l’Arma dei Carabinieri? E’ impossibile! Ma i ricordi riemergono anche occasionalmente; è bastata una conversazione con Camillo e i miei nipoti, Massimiliano e Mauro, per spalancare una parte volutamente chiusa. Un giorno mi trovavo a Segni (perché ero andata al cimitero a trovare mia madre e mio fratello), mi è stato riferito che molti segnini si ricordavano di noi. Allora è scattata la serratura, i ricordi si sono rincorsi, sovrapposti ed ho sentito il bisogno di tirarli fuori e condividere con gli altri il mio vissuto. Scoprire che i segnini si ricordano di noi dopo circa 60 anni mi ha gratificato al massimo perché in questo modo ho potuto onorare la memoria di mio padre, mia madre e mio fratello. Per mio padre, non ho mai accettato il sacrificio dei militari morti in Albania, non fosse mai stato ricordato dagli organi competenti, come se fossero “morti di seconda serie”. Solo a Bari esiste un monumento per i morti in Albania, con i loro nomi e le loro ceneri, ma loro, i dispersi, dove sono? Perché lo Stato non li ha ricordati con una cerimonia pubblica? Anche loro hanno dato la vita per la Patria. Quanto vorrei che questi miei ricordi potessero avere la forza di rendere onore e riconoscenza a mio padre e a tutti coloro di cui non sono ritornate a casa neanche le loro ceneri. Forse ancora una volta servono a far riflettere sulla concezione di eroismo, per me chi muore per difendere la propria Patria, è un eroe, a prescindere dalle cause che hanno scatenato la guerra. Mentre scrivo mi accorgo di avere una incredibile affinità con il pensiero leopardiano. Inconsciamente e involontariamente ho voluto chiamare questi appunti con il titolo “Ricordi”… Ma Leopardi perché mi è simile? Perché mi è venuto in mente proprio lui? Basti pensare alla poesia “A Silvia”, in cui la somiglianza non si realizza dal punto di vista dei contenuti, ma attraverso la maniera in cui si arriva a scrivere di questi, attraverso il ricordo. La gioventù di Leopardi, tormentata dalla dolorosa morte di Silvia, lo porta a riflettere in età adulta e matura, arrivando a comporre “A Silvia”. In questa poesia Leopardi ripensa all’età giovanile ed ai pochi attimi vissuti con ella; il dolore della morte di Silvia spinge il Leopardi a ricordare la rimembranza, benché tratti di un argomento doloroso, permette al poeta di rivivere quei pochi momenti con la sua donna amata, permettendogli un piacere e una felicità interiore. Allo stesso modo ho fatto io con mio padre, il ricordo della sua morte a causa della guerra, mi ha svelato dei ricordi e dei momenti di naturale spensieratezza infantile e fanciullesca, sovrastati, tramortiti e uccisi da un evento doloroso, come la morte di un padre. Quasi impossibile da riuscire a spiegarsi, tanto più per una bambina di pochi anni, che è rimasta orfana di padre e priva di un fratello con cui condivideva il pianto e il dolore, il cui unico punto di riferimento rimaneva la madre. Mi rendo conto che scrivere questi ricordi mi svela la durezza della guerra e le cause che comporta, ma allo stesso tempo riesce a mostrarmi l’incredibile capacità del ricordo che mi regala una particolare felicità e armonia e mi consente di far rivivere mio padre e mio fratello, costantemente nel mio pensiero, in me stessa, nel mio cuore e negli altri. Per me è stata una stupenda scoperta in quanto ho la certezza che, se il ricordo delle persone scomparse vive nel cuore e nelle menti degli altri, la morte è vita. Pertanto i ricordi permettono un contatto con ciò che è stato, quasi sublimando il dolore. Così ho deciso di scrivere il mio passato. Non è stato facile, perché alcuni momenti della mia vita segnina li avevo confinati nel “dimenticatoio”. Ma sono ritornati vivi e attuali, procurandomi lo stesso vecchio dolore e lasciandomi dentro un vuoto che non potrà mai essere colmato. Ma il ricordo è vita, così ho ricomposto il mosaico della mia esistenza e le tessere mancanti sono state riempite dal vostro affetto. Maria Cristina Faranda |

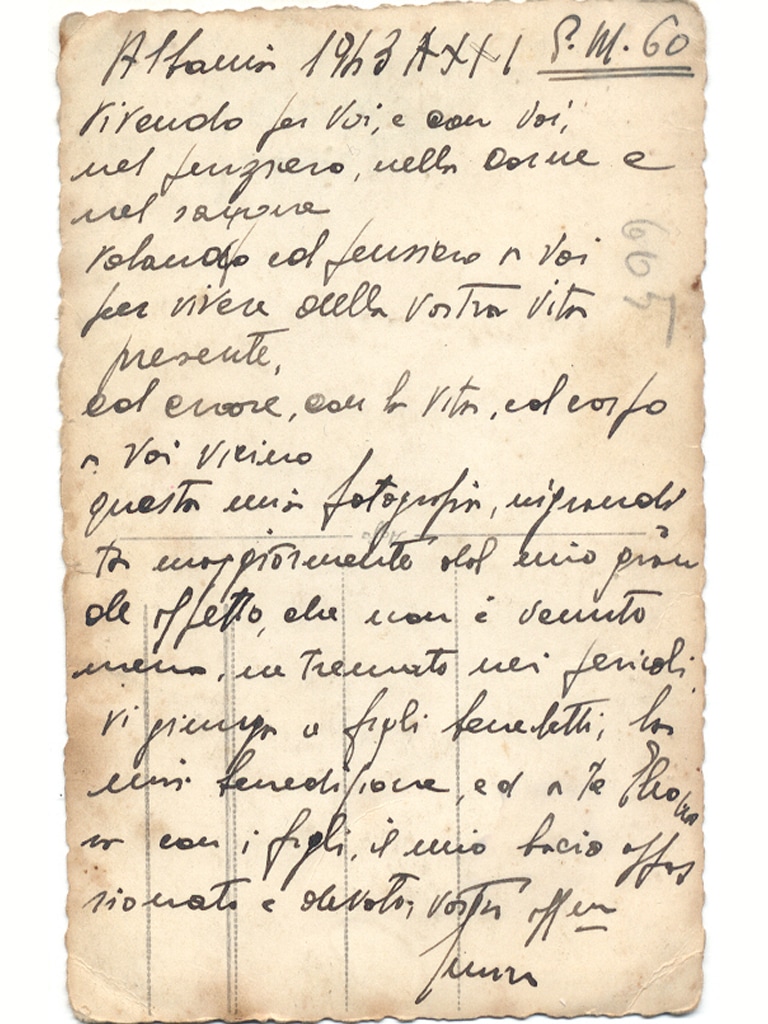

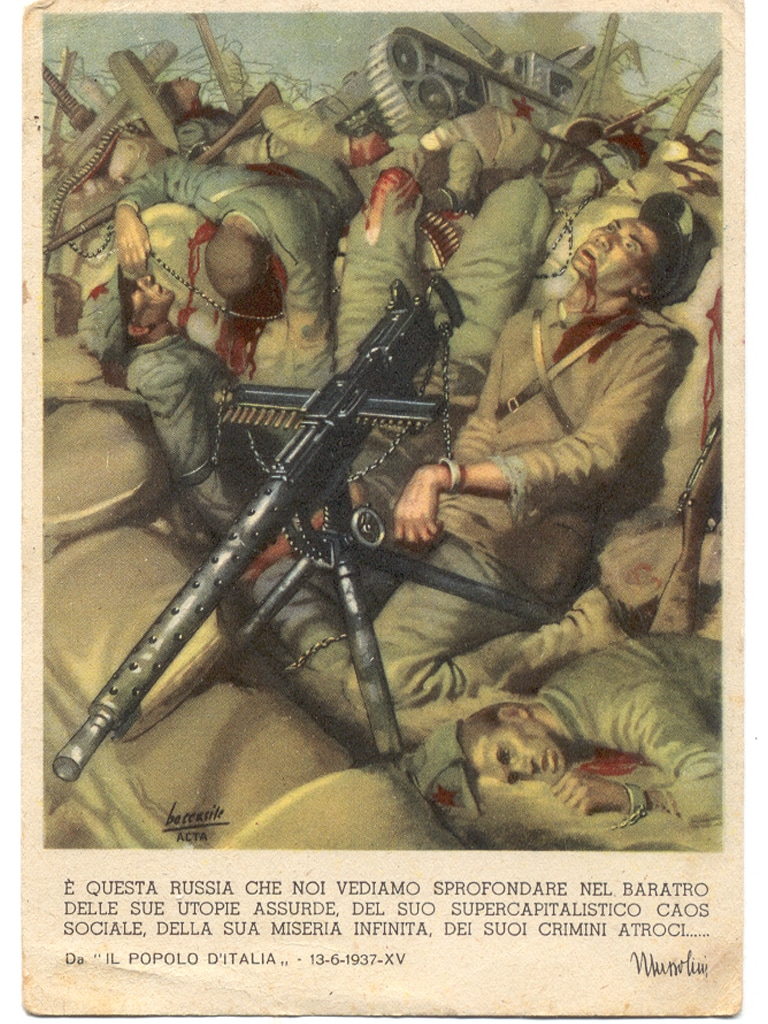

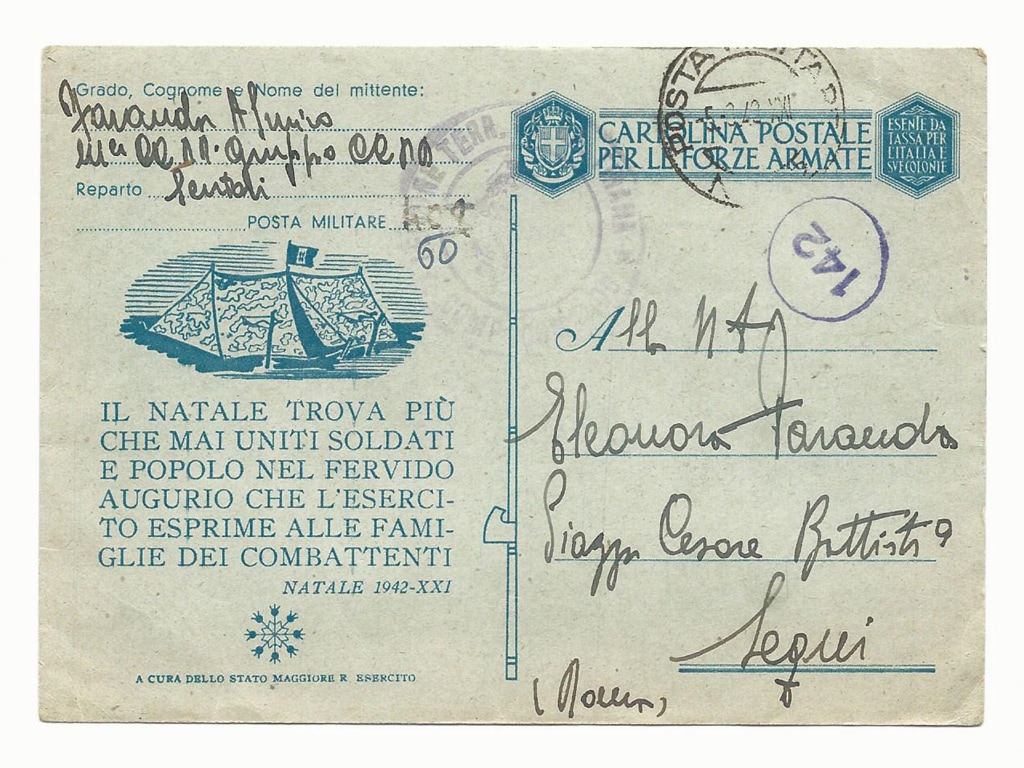

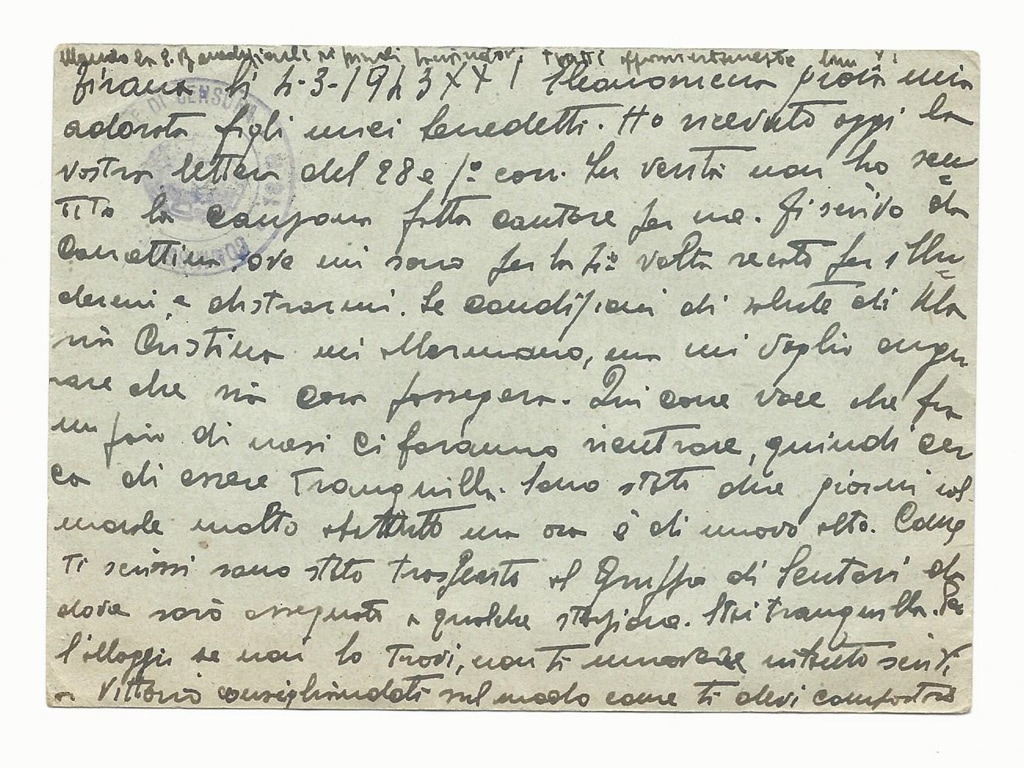

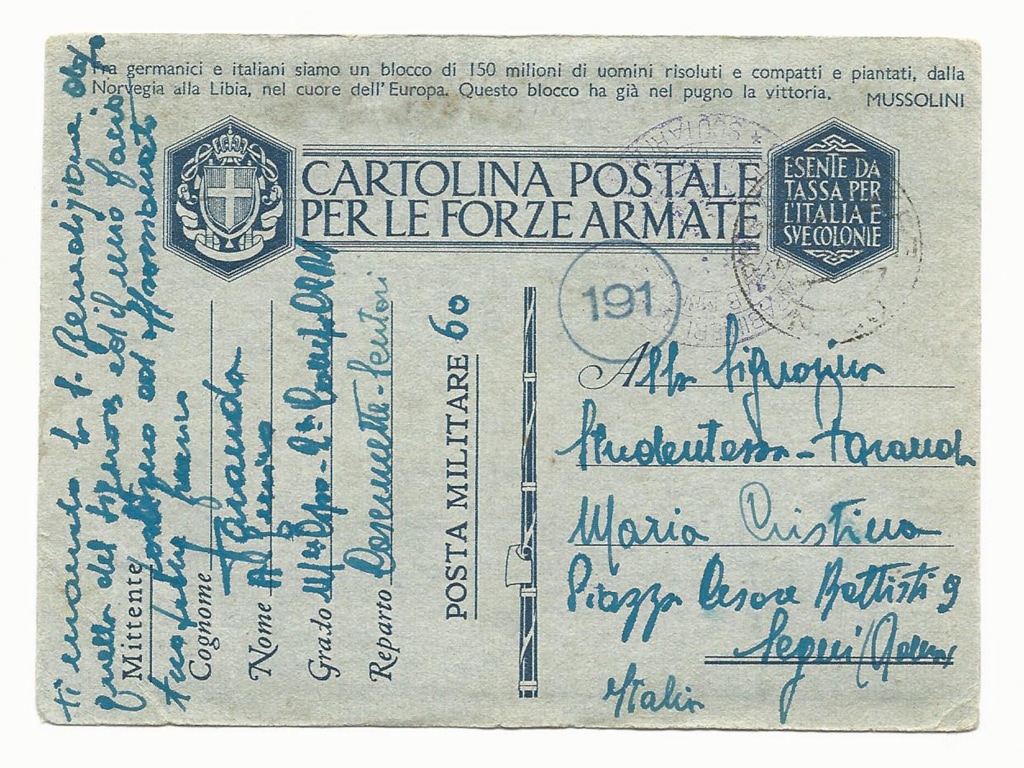

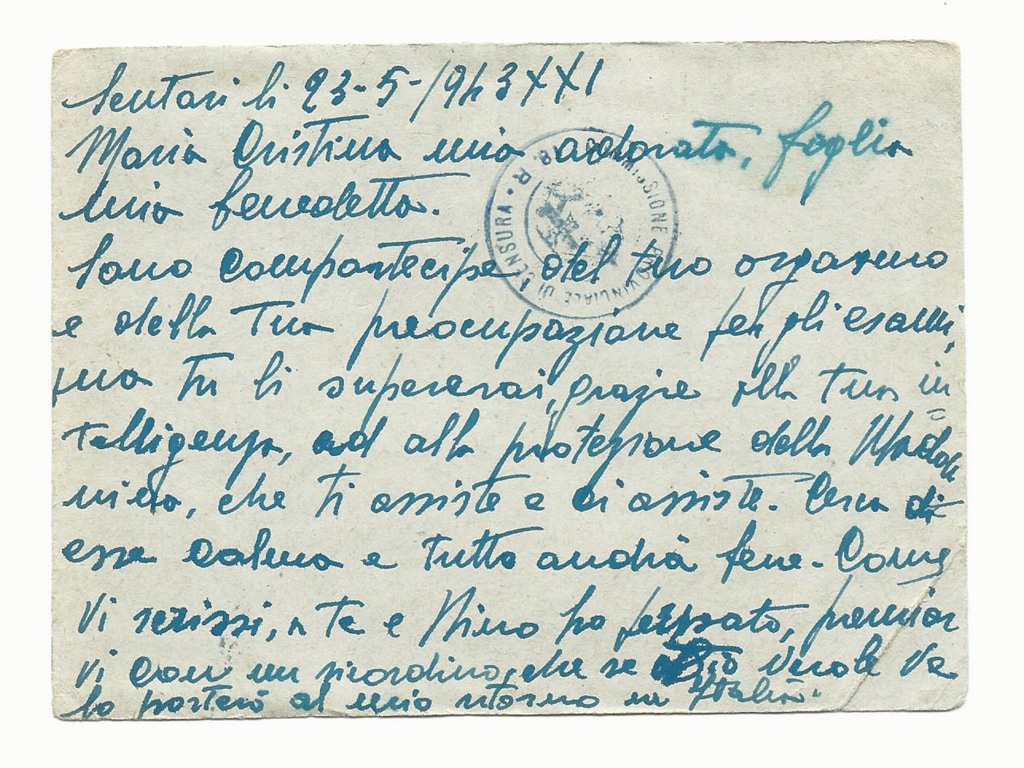

Cartolina inviata alla famiglia -Albania 1943

Altri documenti saranno pubblicati dopo la commemorazione che ci sarà il 2 giugno 2017

| ||||||